宇宙浩瀚无比 探索永无止境丨中国航天日

再叩苍穹,酒泉卫星发射中心,神舟二十号乘组准备就绪,即将与神舟十九号乘组“太空会师”;

提上日程,天问二号任务正按计划开展发射前准备测试工作,将执行小行星伴飞取样探测任务。

习近平总书记指出:“探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦。”

4月24日是第十个“中国航天日”。追梦不停歇,探索不止步,我国太空探索稳步推进,朝着建设航天强国的目标奋勇前行。

跨越

航天探索持续突破,航天技术向更高层次迈进

回顾过去一年,航天探索持续突破,令人振奋、催人奋进。

越星河,携月壤,嫦娥六号逐梦归。2024年6月25日,在历时53天的太空往返之旅后,嫦娥六号带回1935.3克月球背面样品,创造中国航天新的世界纪录。

神舟从容再问天。2024年10月30日凌晨,神舟十九号载人飞船飞天,实现第五次“太空会师”,中国空间站70后、80后、90后航天员齐聚,令人难忘。

从发射我国第一颗人造地球卫星东方红一号到“嫦娥家族”书写探月精彩篇章,从神舟五号完成首次载人航天飞行到建成中国人自己的空间站,中国航天不断刷新追梦高度,航天技术向更高层次迈进。

实现月球逆行轨道设计与控制、月背智能采样、月背起飞上升等三大技术突破,嫦娥六号完成了我国迄今为止最复杂的深空探测任务。

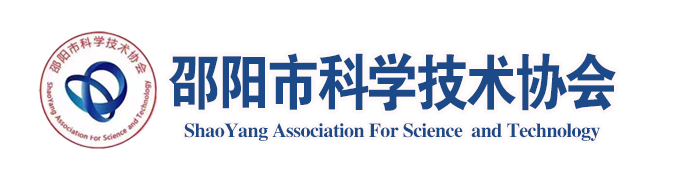

成功构建由3颗卫星组成的地月空间三星星座,突破一系列关键核心技术,我国在该领域走在国际前列。

▲地月空间三星组网

成功回收首颗可重复使用返回式技术试验卫星实践十九号,空间技术发展和应用有了更强支撑;提出地月之间搭建“鹊桥”通信方案,嫦娥翩然落月背不再遥不可及……

仰望星空,追梦不止。把一个任务结束的终点,当作接续创新的起点,中国航天人一直在路上。

2026年前后发射嫦娥七号、2028年前后发射嫦娥八号、2029年左右下一代北斗系统开始发射组网卫星、2030年前实现载人登月、2035年前建成国际月球科研站基本型……一份争分夺秒的时间表,映照砥砺前行的脚步。

加速

空间科学迅速发展,向国际舞台中央靠近

新增195台(套)监测设备,观测能力覆盖日地空间全圈层。今年3月,国家重大科技基础设施——子午工程二期通过国家验收,这个巨大的“监测网”,助力我国空间环境地基监测能力达到世界领先水平。

▲子午工程利用地基监测日地空间环境

空间天气预报预警能力提升,是我国空间科学事业加速发展的缩影。

新时代以来,在中国科学院空间科学先导专项等支持下,“悟空”“墨子号”“慧眼”等10余颗空间科学卫星闪耀太空。

同时,国家民用航天领域成功实施了全球二氧化碳监测卫星和“张衡一号”“羲和号”等科学技术试验卫星发射。自此,我国空间科学卫星系列体系初步建成。

基于第一手科学数据,在宇宙射线电子、质子和氦核能谱精细结构探测等方面,我国科学家取得了多项有国际影响力的科学成果。

中国科学院院士、中国科学院国家空间科学中心主任王赤说:“在空间科学领域,过去,我国主要是知识的使用者。如今,作为新知识的创造者之一,我国逐渐向国际空间科学舞台中央靠近。”

空间技术支撑空间科学探索,空间科学发展目标牵引空间技术跨代跃升。

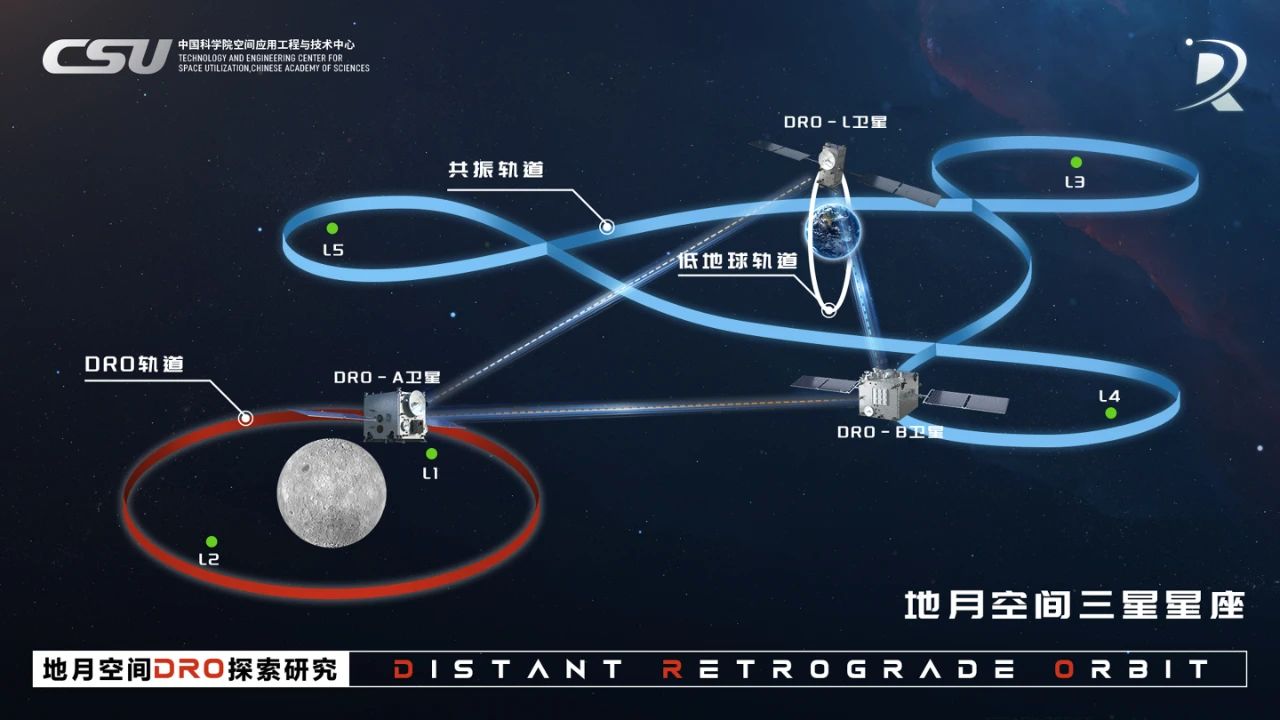

探月工程科学发现成果丰硕。今年4月,利用嫦娥六号月球样品,我国科学家首次测得月球背面月幔水含量,为更好开展月球起源与演化相关研究提供有力支撑。“随着对月壤研究的深入,更多月球神秘面纱将被揭开。”嫦娥五号、嫦娥六号任务总设计师胡浩说。

▲嫦娥六号玄武岩样品揭示月球背面月幔水含量更“干”

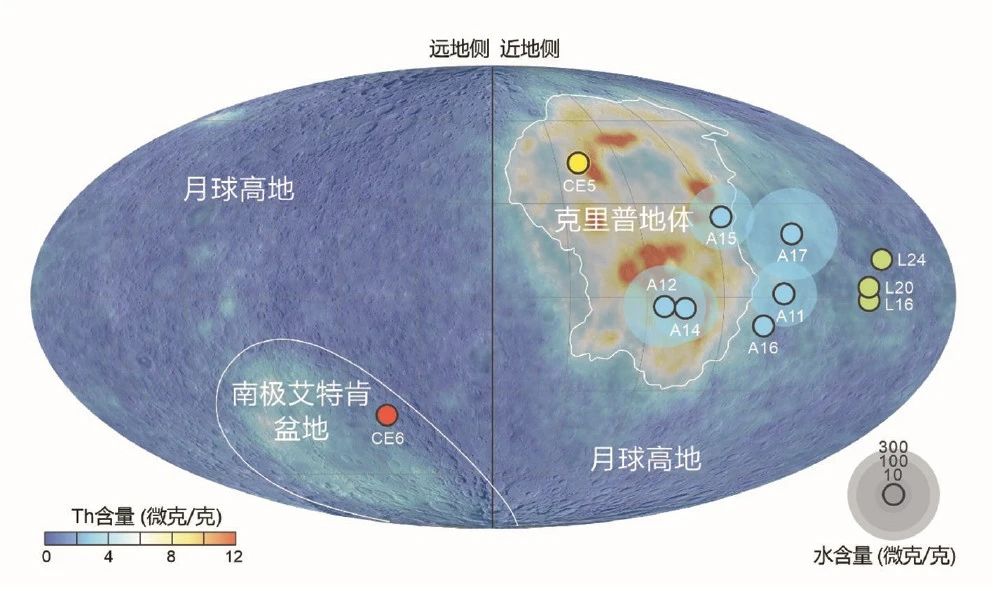

中国空间站空间科学实验进展顺利。“太空稻种”已在地面孕育后代,“太空养鱼”实现了我国在太空培育脊椎动物的突破,“太空晶体”顺利生长,将为地面新材料制备提供指导作用……

▲中国空间站国家太空实验室

外层空间是人类的共同疆域,空间探索是人类的共同事业。

新起点、新征程。再接再厉、乘势而上,一步一个脚印朝着建设航天强国的目标迈进,中国的航天事业必将开拓更高境界,中国的科技创新将书写崭新篇章。

节选自《我国积极发展航天事业,建设航天强国——宇宙浩瀚无比 探索永无止境》

- 最新推荐

- 邵阳市针灸学会2025年第一届第一次 2026/02

- 习近平:关于《中共中央关于制定国民经 2026/02

- 邵阳市科学技术协会关于2025年科学 2025/12

- 习近平总书记关切事丨勇立潮头竞风流— 2025/11

- 习近平:激励新时代青年在中国式现代化 2025/11

- 坚持科技兴农,他被中央宣传部授予“时 2025/11

- 习近平:坚定不移推进高水平对外开放 2025/11

- 这项工程,总书记亲切关怀、寄予厚望 2025/11